第27回 JAMCOオンライン国際シンポジウム

2018年12月~2019年3月

テレビの未来~日本とヨーロッパ

“放送の未来像”に関する議論とその論点

~2018年上半期の議論を中心に~

はじめに

2018年上半期は、“放送の未来像”を巡る問題提起が様々な場で行われた半年だった。総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会(以下、諸課題検)」、政権の諮問機関である内閣府の「規制改革推進会議(以下、推進会議)」、そしてこれらの議論の最中に報じられた、安倍政権による「放送制度改革方針案(以下、政権改革案)」である。

放送行政を所管する総務省以外の場で放送の未来像が議論されたことの最大の成果は、業界内の利害調整の困難さや既存の事業モデルの変革の困難さから、当事者に近ければ近いほど避けがちだった本質的な論点が、ほぼ網羅的に提示されたということだろう。ただし、提示された多くの論点は、当事者であっても解くことが困難なほど複雑に絡み合っており、そのことが関係者内外に正しく認識され、その上でそれぞれの論点の関係性が紐解かれ、共通の時間軸のもとで議論が深められたとはとても言い難い。

2018年下半期、議論の場は再び総務省に集約され、11月後半から本格的に再開される予定である。その中で、2018年上半期に提示された論点はこれからの議論にどう生かされるのか、また生かすべきなのだろうか。

本稿ではまず、2018年上半期の議論の経過を時系列で振り返る。その上で、議論の中で提示された論点のうち、筆者が重要だと考えるもの6つを、その関係性も含めて取り上げたい。なお、今秋以降進む総務省の議論については、後日改めてフォローアップする。

1. “放送の未来像”議論の半年を振り返る

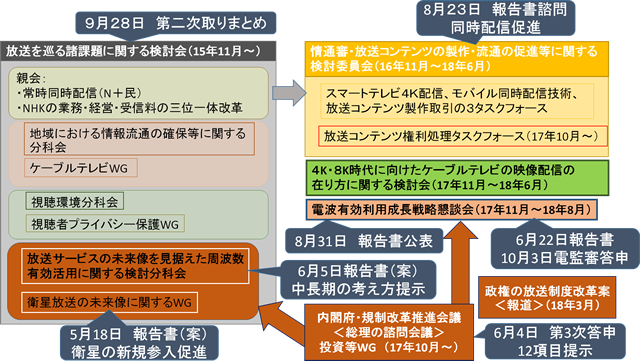

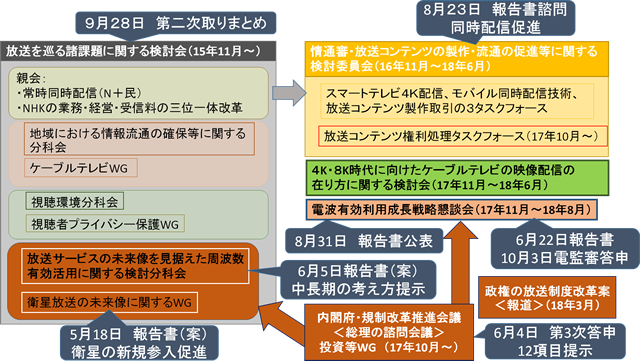

図1

図1は放送の未来像に関連する、国での議論を一覧にまとめたものである。2018年夏前後に相次いで報告書等が公表されていることがわかる。その中でも本稿では、2017年10月から2018年6月まで続けられた、推進会議で放送制度改革を扱った投資等ワーキング・グループ(以下、投資等WG)、2018年1月末に開始して9月に第2次取りまとめが公表された、総務省の諸課題検の「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会(以下、未来像分科会)」、そして、3月に報じられた政権改革案の3つの動向を取り上げる。以下、時系列でみていく。

2018年1月以前

まず、そもそもなぜ推進会議で放送制度改革の議論が行われることになったのか。それは、現政権が主要政策として掲げる「Society5.0」と密接な関係がある。この政策は、増大する日本の社会課題の解決と経済成長の両輪を、IoTやAIといったインターネットテクノロジーの活用で実現していこうというもので、その実現にはこれまで以上に電波、つまり周波数帯域が必要となる。そこで、地上放送事業者用に割り当てられている帯域が大きなターゲットとなったのである。

推進会議は議論開始直後から、地上放送用の帯域をいかに他事業者にも有効活用させるか、言い換えれば、いかに削減できるかを最大の焦点に据えた。ただ、推進会議の場に呼ばれた地上放送事業者や総務省は、放送事業者は現在も十分に帯域の有効活用に努めていること、そして事業者には専用の帯域を活用する公共的な役割があり、今後もその役割を果たしていくため努力していくということを主張した。

2018年2月

年が明けると、安倍総理が放送制度改革に言及する機会が一気に増えてきた。2月1日には政府の「未来投資会議」において、「技術革新により通信と放送の垣根がなくなる」「周波数の割当て方法や放送事業の在り方の大胆な見直しも必要だ」と発言した。この他にも、同月6日の衆議院予算委員会や、楽天やAbemaTVを運営するサイバーエージェントといったIT関連の企業が集まる経済団体「新経済連盟」の新年会でも、積極的に改革に向けた決意を語っている。

安倍総理がこの時期にこうした発言を繰り返したのは、前述したように地上放送事業者の帯域を非事業者に有効活用させようとしたものの、推進会議での議論が思うように進まず、苛立ちが募っていたからではないかと思われる。こうした中、1月30日には総務省・諸課題検で新たに未来像分科会が設置され、2月7日からは推進会議での議論も再開された。いわば放送用周波数を“守りたい意向の”放送事業の監督官庁と、“取り上げたい意向の”総理の諮問会議が、放送の未来像について平行して議論を行うという、異例ともいえる事態が始まったのである。

2018年3月

2つの会議では、時に類似の論点を議論してもスタンスの違いが如実に現れるような場面が散見され、両会議の関係は緊張した状態が続いていた。そんな中、3月15日に共同通信から、政権内部で放送制度改革の方針案が作成されているという一報が出された。更に22日には、「安倍政権、放送の規制を全廃方針 ネット通信と一本化」との見出しで詳細が報じられた。

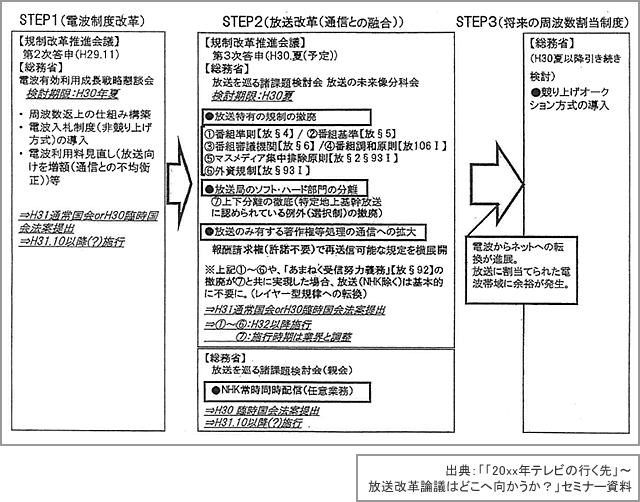

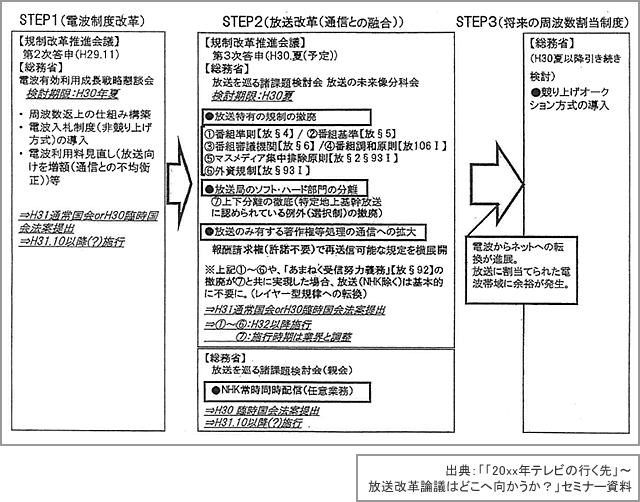

図2「通信・放送の改革ロードマップ」

図2は、安倍政権内で作成されたと報じられた「通信・放送の改革ロードマップ」である。そこには、政治的公平の項目を含む放送法4条をはじめとした放送特有の規制全てを撤廃することが示されていた。また、地上放送事業者に「ハード・ソフト分離」を徹底させ、それと共に民放の「あまねく受信努力義務」の撤廃が実現した場合、「放送(NHK除く)は基本的に不要」となり、その結果、「電波からネットへの転換が進展。放送に割当てられた電波帯域に余裕が発生」するとも記されていた。まさにこれは放送用帯域の削減であった。

2018年4月

この政権改革案については、第一報が報じられた直後から、放送事業者はもとより新聞メディアも巻き込んだ大反対キャンペーンとなった。こうした中、4月16日に安倍総理参加のもとで推進会議の親会が行われた。そこでは総理から、放送コンテンツの産業政策に力点が置かれた発言がなされたが、政権改革案報道で挙げられていたような制度改正への言及は一切なかった。また投資等WGからは今後の議論テーマとして、(1)通信・放送の融合が進展する下でのビジネスモデルの展開の方向性、(2)より多様で良質なコンテンツの提供とグローバル展開、(3)上記の改革を踏まえた、電波の有効活用に向けた制度のあり方の3点が挙げられた。会議後の記者会見では、総理の諮問機関としての推進会議と政権改革案との関わりを問う質問が相次いだが、推進会議の座長も投資等WGの議長も、報道は知っているが推進会議では改革案に挙げられた項目は議論していない、との答えを繰り返すのみだった。

2018年5月~6月

その後、推進会議と総務省の諸課題検・未来像分科会では、議論の方向性について歩調を合わせるような姿勢がうかがえた。推進会議では、制作プロダクション、権利者団体、ローカル民放等、放送に関係する幅広い立場の人達へのヒアリングを重ね、それらを踏まえた第3次答申を6月4日に公表した。新聞各紙には、その内容に政権改革案に示された放送法4条の撤廃が盛り込まれなかったことのみが大きく報じられた。そして推進会議は、この答申後は放送の未来像について議論を継続する予定はないとした。

翌5日には、同時並行で行われていた総務省の未来像分科会の報告書案が公表された(この報告書案は9月末に他の内容も含んだ形で第2次取りまとめとして公表)。その内容は、同時配信の促進やローカル局の経営基盤強化等、2018年以前から総務省が放送政策として議論していたことに加えて、周波数の有効活用や、通信環境の進展を中心とした将来を見据えた伝送ネットワークのあり方について等、推進会議の答申を受けた項目が挙げられた。 こうして半年に亘る異例の議論の併存体制は幕を閉じた。11月からはこの答申や取りまとめを受けた形で、総務省の諸課題検で議論が再開されることになっている。

2. 放送の未来像に関する6つの論点

ここからは、2018年上半期の議論で提示された論点について、筆者なりにその関係性も含めて論じていく。基本的には、推進会議の第3次答申(以下、答申)と諸課題検の第2次取りまとめ(以下、取りまとめ)の2つとするが、それらに書き込まれずこの半年の議論の途中で消滅した政権改革案が挙げた論点等についても触れたい。なぜなら、関係者間で合意が見られなかった論点の中にこそ、将来的には向き合わなければならない課題が潜んでいることも少なくないからである。

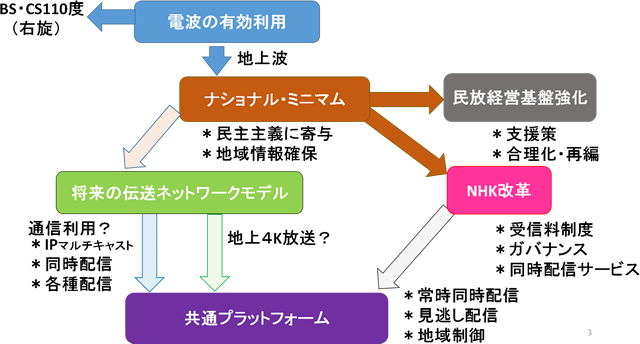

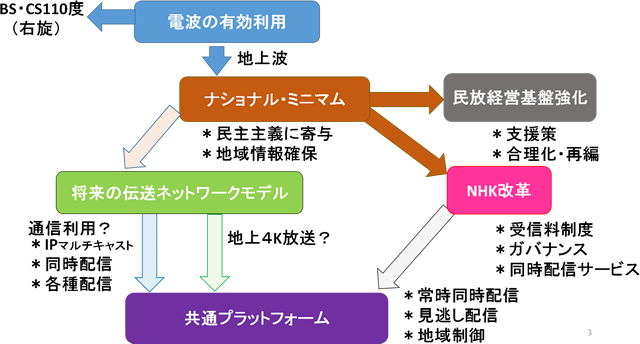

図3は、6つのキーワードとその関係性を見取り図として示したものである。以下、この図に従って順番に論じていく。

図3

電波の有効利用

推進会議の議論の最大のねらいが電波の有効利用であることは既に述べたが、その目的は2つの“促進”に大別できる。1つは既存放送サービスへの新たな事業者の参入、そしてもう1つは、放送用帯域の放送サービス以外への開放である。

前者において具体的な施策の道筋が敷かれたのは衛星放送である。現在帯域がひっ迫しているBS放送及び東経110度CSの右旋帯域については、「新規参入に関する認定、5年ごとの更新時いずれについても、帯域の有効活用を検証し、有効活用が見込まれない場合には、総務大臣が指定する帯域を有効活用が担保できる水準とする仕組みを法制度上明確に位置付けることが望ましい」とされ、今後「客観的かつ定量的な基準」の検討が開始される予定である。

一方、地上放送に活用中の帯域については、推進会議で後者が模索されてきた。推進会議の答申や総務省の取りまとめで具体的に書き込まれたのは、2018年9月末に放送を終了する放送大学学園の跡地や、現在帯域が使われていないV-High帯域についてであり、現在使用中の地上放送帯域については、「更なる有効利用に向けた技術的調査の実施」と言及されるにとどまった。

2018年上半期の議論の途中までは、地上放送用帯域の大幅削減が議論の射程に入り、“帯域取り上げ”と捉えられてもおかしくない文言も流布していたことを考えると、この“落ち着き所”は放送事業者にとっては大勝利であるといえよう。しかし、今後は地上4Kをどのような方法で行うのかを考えていくという重い課題が待ち受けている。放送波で行うのか、通信で行うのか、両方活用するのか、そして、現在提供中の2K放送の今後をどうするのか。これらの判断が下せなければ、放送用帯域の有効利用策の根本は見えてこないからである。

2020年には5Gが開始され、IoTサービスが一層進展する中、周波数がひっ迫する状況が更に進むことは想像に難くない。こうした中、放送事業者にこれまで以上の“圧力”がかかってくる可能性は否定できないだろう。

ナショナル・ミニマム

推進会議が地上放送用帯域の有効利用に躍起になったのは、この周波数が通信サービス等にも利用しやすいニーズの高い帯域であることが背景にある。こうした“経済的合理性”先行の議論に対し、地上放送事業者に帯域を割り当てる必然性、つまり事業者の社会的役割を確認し、それを前提に未来像を検討するという“社会的重要性”先行で議論を進めたのが総務省の議論であったと筆者は理解している。その議論の象徴ともいえるキーワードが、総務省の取りまとめで示された「ナショナル・ミニマム」というキーワードである。これは、憲法25条に基づき全国民に対して保障する「健康で文化的な最低限度の生活」水準と同義である。取りまとめでは、「地上放送は、現行法制の下で、信頼される基幹メディアとして、国民・視聴者に対するナショナル・ミニマムである情報提供機能を果たしており、引き続き、社会的役割が確実に果たされていくことが必要である」と記された。

この中で、特に力点が置かれていたのが「情報の信頼性」と「地域情報の発信」である。前者については、フェイクニュースや増大する災害への対応、そして言論機関としての議題提起機能と世論認知機能を十分に果たしていくことが求められた。放送事業者はこの要請に今後どう応えていくのか。

中でも言論機関としては、放送法4条、特に「公平原則」条項について事業者自身がどう考えるかが今後の論点となってくると思われる。3月に報じられた政権改革案には第4条を含めた放送特有の規制全ての撤廃が示されており、事業者は一律に反対の姿勢をとった。しかし2年前の2016年には全く逆のベクトルでこの規制が大きな話題となっていたことは記憶に新しい。高市早苗総務大臣(当時)が、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合には電波法に基づき電波の停止を命じる可能性に言及し、事業者の表現の自由を巡る議論となっていたのである。第4条は制裁を伴う規定か、それとも放送事業者の倫理的な規定か、現在も総務省と放送事業者の見解は相違したままだ。

政権改革案報道“騒動”が終息した中で放送事業者自身がこの論点について改めて議論することは“寝た子を起こしかねない”との批判もあるだろう。しかし、こうした論点についても恐れず向き合い、真摯な議論を国民に見せていくことで初めて、ナショナル・ミニマムを担い得る言論機関として、国民の信頼を得ていけるのではないだろうか。

経営基盤強化

ナショナル・ミニマムのもう一つの要素、「地域情報の発信」の担い手と位置づけられているのは民放ローカル局である。総務省の取りまとめでは「ローカル局による地域に根差した番組が可能な限り多く提供されるような環境づくりが必要である」としている。

ただ一言でローカル局といっても、その地域の経済状況、置局の状況などで、置かれる事業環境は全国122社(民放は127局体制。キー局5局を除く)で大きく異なる。こうした事業環境の違いは、当然のことながら、それぞれの局の番組制作の実態にも表れる。各社の自社制作比率を見ると、在阪広域局は30%強、在名広域局と北海道は20%前後制作している一方で、10%に満たない局も半数程度あり、中には5%程度という局も複数存在する。

もちろん事業環境が厳しいからといって、その全てが自社制作を怠っているわけではない。コンテンツ販売や他事業等による放送外収入に取り組みながら、コストのかかる自社制作枠を維持している局も多い。とはいえ、これだけ事業環境が異なるローカル局を一括りで論じるのにはやはり無理がある。

推進会議の答申では「ローカル局が地方の情報発信機能を担い続けるためには、キー局との縦系列だけではなく、県域内と県域外の横系列での連携も必要である」とした上で、「経営基盤強化のための規制や促進の在り方、免許の在り方」の検討が総務省に求められた。総務省の諸課題検では11月から分科会を設けて議論が開始される予定である。

これまで総務省は、放送事業者の経営基盤強化のために様々な施策を打ち出してきた。ハード・ソフト分離の選択も、放送エリアが隣接する局同士であれば7局まで合併できるという制度もあるが、実際に活用されたことはない。こうした中、今後ローカル局側が求める可能性のある、もしくは総務省が準備する可能性のある新たな制度としては何が考えられるのか。これまで施策の前提としてきた“多様性・多元性・地域性”の変更にも踏み込むのか。今後の議論を注視したい。

NHK改革

NHKは2015年に「NHKビジョン2015-2020」を公表して以降、これからは公共メディアとして「情報の社会的基盤」の役割を果たしていきたい、と繰り返し発言している。常時同時配信はその重要な要素である。この社会的基盤というキーワードは、これまで論じてきたナショナル・ミニマムと重なり合う。

7月13日、約半年ぶりに開催された諸課題検(親会)で、これまでNHKが制度改正を要望し続けていた「常時同時配信を実施することについては、国民・視聴者の理解が得られることを前提に、一定の合理性、妥当性がある」とされ、総務省は「制度整備等の対応について具体的な検討を行うべき」との文言が示された。諸課題検が開始した2015年11月から約3年、常時同時配信についてはようやく実施への道筋が見えてきたといえよう。

ただ、その実施については以前から「業務・受信料・経営」の“三位一体”改革の中で検討されていくことが不可欠とされており、取りまとめでは更に、「受信料の体系・水準等の在り方の見直しを進める」、つまり受信料値下げも視野に入れる等の具体的な“条件”が書き加えられた。

その“条件”に応える形で、NHKは9月27日の諸課題検(親会)で、受信料水準については次期経営計画を策定する約2年後までの間に具体的に検討するとの報告を行った。しかしNHKのこの発言に対しては、民放連から「より具体的に踏み込んだ内容のものをお示しいただきたい」、小林史明政務官(当時)から「常時同時配信とずれることなく年限を示して方針、結論を」と注文がついた。更に10月9日には石原進NHK経営委員長が、現行の経営計画の期間内での値下げの可能性を示唆し、上田良一会長は10月12日の会見で、受信料の水準・体系について「中期的な収支の見通しを精査した上で、いまの経営計画の還元策に加えて、受信料の値下げを実施したい」、値下げのあり方や規模、時期は「年末までに結論を得て公表」できるよう経営委員会や執行部の議論を急ぐとした。結局、諸課題検での発言内容を大きく修正し、前倒しを迫られた形となった。

2017年末に受信料徴収に関する最高裁判決でNHKが勝訴して以降、受信料収入が増加するNHKに対する目線はより厳しいものになっている。NHKは年内にどのような結論を示すのか。NHKにとっては大きな正念場である。

もう一つ、NHKに示された重い“条件”が、「放送番組の配信等についてサービスやインフラなどの面において、他事業者と出来る限りの連携・協力を行う」という項目である。これについては次項以降触れていく。

共通プラットフォーム

現在民放は、個社の配信サービスで競い合いながらも、共通プラットフォーム化への歩みも進めている。ラジオでは同時配信サービスのradiko、テレビでは広告付き無料見逃し配信のポータルTVerである。

radikoについては、NHKは2017年10月から実験という形で参加し、引き続きそれを継続していく方向である。TVerについてはこれまでも民放連会長が繰り返しNHKに参加を呼びかけてきた経緯がある。NHKは現在、見逃し配信はNHKオンデマンド(以下、NOD)において有料で提供しているが、総務省の取りまとめでは、「常時同時配信と併せて、一定期間の見逃し配信を提供することは、一定の合理性がある」と示された。そのため今後、NODのあり方と共にTVerへの参加も検討項目として挙がってくることになるだろう。

その際、NHK側の大きな関心は、TVerがどのような方向性のプラットフォームを志向していくのかである。見逃しだけでなく同時配信についても提供を考えていくのか、ローカル局への対応をどう考えていくのか、各有料配信サービスへの送客の仕掛けも視野に入れていくのか等々である。もちろんTVer側にとっても、NHKが今後配信においてどのような方向性を志向していくのかの理解がなければ、共通プラットフォーム全体の設計も見えてこない。このことはプラットフォームだけでなく、配信サーバーや、ユーザーに最も近い配信拠点から効率的に配信する仕組みであるCDNといった配信基盤の構築についても同様である。この分野においてもNHKに対する期待は大きいが、そこになぜ受信料を使うのか、当然であるが、国民に納得できる説明をしていかなければならない。

2018年上半期の議論を受けて、NHKと民放在京キー局の間では、どのような連携のあり方が望ましいのか、事業者間の議論が開始されている。両者が利害調整を超えて、いかにビジョンを共有できる議論ができるかが問われているといえよう。

将来の伝送ネットワーク

NHKと民放の連携のあり方を考えていくのは配信分野だけではない。放送の高度化、地上4K化をどのように進めていくのかについては、配信と同じか、もしくはそれ以上に重要な論点である。総務省の取りまとめには今回、「地上4Kの実施の是非及び実施する場合の課題の整理、周波数資源の確保方策も視野に入れたスケジュールの明確化」という文言が記された。これまで総務省は地上4Kについて具体的な言及はほとんど行ってこなかったため、今回“是非”という文言が入ったことの意味は重い。しかし、是か非かという議論は極めて困難である。是、つまり実施する場合には、高額な設備投資を伴い、非、つまり実施しない場合には、通信の回線を活用する、いわば究極的なハード・ソフト分離の議論となる。そして、そもそも「放送」とは何か、という定義そのものの整理も必要となる。総務省の取りまとめでは、「当面は放送波による伝送を中心としつつ、将来的には、放送サービスの様々なニーズの多様化に応じて、FTTH、5G、クラウド等の多様なインフラを用いた、柔軟かつ強靭な放送ネットワークの構築・運用が将来的に求められる」という文言も記された。

10月から、総務省の下で放送、通信インフラ、クラウド等の関係者からなる連絡協議会が開始している。通信・放送にまたがる技術的課題の解決に向けた議論を行うとしているが、このテーマは技術の議論に留まらない放送のありかたそのもの議論にもつながっていくものである。その議論は、今後どこで行われるのだろうか。

おわりに

以上、2018年上半期の議論の動向と、その議論において提示された論点を整理してきた。放送の未来像を巡る論点は極めて多岐にわたり、複雑に絡み合っているが、2018年後半期以降、それぞれの論点を正面から扱う新たな議論の場が作られていることは注目に値したい。これらの論点を統合し、その関係性を含めて解きほぐしながら放送の未来像を議論する場として、総務省の諸課題検はどう機能していくのか、そしてそれぞれの放送事業者は、どこまで相対的に自身の役割を認識して議論に臨んでいくのか。引き続き取材していきたい。

2018年上半期は、“放送の未来像”を巡る問題提起が様々な場で行われた半年だった。総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会(以下、諸課題検)」、政権の諮問機関である内閣府の「規制改革推進会議(以下、推進会議)」、そしてこれらの議論の最中に報じられた、安倍政権による「放送制度改革方針案(以下、政権改革案)」である。

放送行政を所管する総務省以外の場で放送の未来像が議論されたことの最大の成果は、業界内の利害調整の困難さや既存の事業モデルの変革の困難さから、当事者に近ければ近いほど避けがちだった本質的な論点が、ほぼ網羅的に提示されたということだろう。ただし、提示された多くの論点は、当事者であっても解くことが困難なほど複雑に絡み合っており、そのことが関係者内外に正しく認識され、その上でそれぞれの論点の関係性が紐解かれ、共通の時間軸のもとで議論が深められたとはとても言い難い。

2018年下半期、議論の場は再び総務省に集約され、11月後半から本格的に再開される予定である。その中で、2018年上半期に提示された論点はこれからの議論にどう生かされるのか、また生かすべきなのだろうか。

本稿ではまず、2018年上半期の議論の経過を時系列で振り返る。その上で、議論の中で提示された論点のうち、筆者が重要だと考えるもの6つを、その関係性も含めて取り上げたい。なお、今秋以降進む総務省の議論については、後日改めてフォローアップする。

1. “放送の未来像”議論の半年を振り返る

図1

図1は放送の未来像に関連する、国での議論を一覧にまとめたものである。2018年夏前後に相次いで報告書等が公表されていることがわかる。その中でも本稿では、2017年10月から2018年6月まで続けられた、推進会議で放送制度改革を扱った投資等ワーキング・グループ(以下、投資等WG)、2018年1月末に開始して9月に第2次取りまとめが公表された、総務省の諸課題検の「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会(以下、未来像分科会)」、そして、3月に報じられた政権改革案の3つの動向を取り上げる。以下、時系列でみていく。

2018年1月以前

まず、そもそもなぜ推進会議で放送制度改革の議論が行われることになったのか。それは、現政権が主要政策として掲げる「Society5.0」と密接な関係がある。この政策は、増大する日本の社会課題の解決と経済成長の両輪を、IoTやAIといったインターネットテクノロジーの活用で実現していこうというもので、その実現にはこれまで以上に電波、つまり周波数帯域が必要となる。そこで、地上放送事業者用に割り当てられている帯域が大きなターゲットとなったのである。

推進会議は議論開始直後から、地上放送用の帯域をいかに他事業者にも有効活用させるか、言い換えれば、いかに削減できるかを最大の焦点に据えた。ただ、推進会議の場に呼ばれた地上放送事業者や総務省は、放送事業者は現在も十分に帯域の有効活用に努めていること、そして事業者には専用の帯域を活用する公共的な役割があり、今後もその役割を果たしていくため努力していくということを主張した。

2018年2月

年が明けると、安倍総理が放送制度改革に言及する機会が一気に増えてきた。2月1日には政府の「未来投資会議」において、「技術革新により通信と放送の垣根がなくなる」「周波数の割当て方法や放送事業の在り方の大胆な見直しも必要だ」と発言した。この他にも、同月6日の衆議院予算委員会や、楽天やAbemaTVを運営するサイバーエージェントといったIT関連の企業が集まる経済団体「新経済連盟」の新年会でも、積極的に改革に向けた決意を語っている。

安倍総理がこの時期にこうした発言を繰り返したのは、前述したように地上放送事業者の帯域を非事業者に有効活用させようとしたものの、推進会議での議論が思うように進まず、苛立ちが募っていたからではないかと思われる。こうした中、1月30日には総務省・諸課題検で新たに未来像分科会が設置され、2月7日からは推進会議での議論も再開された。いわば放送用周波数を“守りたい意向の”放送事業の監督官庁と、“取り上げたい意向の”総理の諮問会議が、放送の未来像について平行して議論を行うという、異例ともいえる事態が始まったのである。

2018年3月

2つの会議では、時に類似の論点を議論してもスタンスの違いが如実に現れるような場面が散見され、両会議の関係は緊張した状態が続いていた。そんな中、3月15日に共同通信から、政権内部で放送制度改革の方針案が作成されているという一報が出された。更に22日には、「安倍政権、放送の規制を全廃方針 ネット通信と一本化」との見出しで詳細が報じられた。

図2「通信・放送の改革ロードマップ」

図2は、安倍政権内で作成されたと報じられた「通信・放送の改革ロードマップ」である。そこには、政治的公平の項目を含む放送法4条をはじめとした放送特有の規制全てを撤廃することが示されていた。また、地上放送事業者に「ハード・ソフト分離」を徹底させ、それと共に民放の「あまねく受信努力義務」の撤廃が実現した場合、「放送(NHK除く)は基本的に不要」となり、その結果、「電波からネットへの転換が進展。放送に割当てられた電波帯域に余裕が発生」するとも記されていた。まさにこれは放送用帯域の削減であった。

2018年4月

この政権改革案については、第一報が報じられた直後から、放送事業者はもとより新聞メディアも巻き込んだ大反対キャンペーンとなった。こうした中、4月16日に安倍総理参加のもとで推進会議の親会が行われた。そこでは総理から、放送コンテンツの産業政策に力点が置かれた発言がなされたが、政権改革案報道で挙げられていたような制度改正への言及は一切なかった。また投資等WGからは今後の議論テーマとして、(1)通信・放送の融合が進展する下でのビジネスモデルの展開の方向性、(2)より多様で良質なコンテンツの提供とグローバル展開、(3)上記の改革を踏まえた、電波の有効活用に向けた制度のあり方の3点が挙げられた。会議後の記者会見では、総理の諮問機関としての推進会議と政権改革案との関わりを問う質問が相次いだが、推進会議の座長も投資等WGの議長も、報道は知っているが推進会議では改革案に挙げられた項目は議論していない、との答えを繰り返すのみだった。

2018年5月~6月

その後、推進会議と総務省の諸課題検・未来像分科会では、議論の方向性について歩調を合わせるような姿勢がうかがえた。推進会議では、制作プロダクション、権利者団体、ローカル民放等、放送に関係する幅広い立場の人達へのヒアリングを重ね、それらを踏まえた第3次答申を6月4日に公表した。新聞各紙には、その内容に政権改革案に示された放送法4条の撤廃が盛り込まれなかったことのみが大きく報じられた。そして推進会議は、この答申後は放送の未来像について議論を継続する予定はないとした。

翌5日には、同時並行で行われていた総務省の未来像分科会の報告書案が公表された(この報告書案は9月末に他の内容も含んだ形で第2次取りまとめとして公表)。その内容は、同時配信の促進やローカル局の経営基盤強化等、2018年以前から総務省が放送政策として議論していたことに加えて、周波数の有効活用や、通信環境の進展を中心とした将来を見据えた伝送ネットワークのあり方について等、推進会議の答申を受けた項目が挙げられた。 こうして半年に亘る異例の議論の併存体制は幕を閉じた。11月からはこの答申や取りまとめを受けた形で、総務省の諸課題検で議論が再開されることになっている。

2. 放送の未来像に関する6つの論点

ここからは、2018年上半期の議論で提示された論点について、筆者なりにその関係性も含めて論じていく。基本的には、推進会議の第3次答申(以下、答申)と諸課題検の第2次取りまとめ(以下、取りまとめ)の2つとするが、それらに書き込まれずこの半年の議論の途中で消滅した政権改革案が挙げた論点等についても触れたい。なぜなら、関係者間で合意が見られなかった論点の中にこそ、将来的には向き合わなければならない課題が潜んでいることも少なくないからである。

図3は、6つのキーワードとその関係性を見取り図として示したものである。以下、この図に従って順番に論じていく。

図3

電波の有効利用

推進会議の議論の最大のねらいが電波の有効利用であることは既に述べたが、その目的は2つの“促進”に大別できる。1つは既存放送サービスへの新たな事業者の参入、そしてもう1つは、放送用帯域の放送サービス以外への開放である。

前者において具体的な施策の道筋が敷かれたのは衛星放送である。現在帯域がひっ迫しているBS放送及び東経110度CSの右旋帯域については、「新規参入に関する認定、5年ごとの更新時いずれについても、帯域の有効活用を検証し、有効活用が見込まれない場合には、総務大臣が指定する帯域を有効活用が担保できる水準とする仕組みを法制度上明確に位置付けることが望ましい」とされ、今後「客観的かつ定量的な基準」の検討が開始される予定である。

一方、地上放送に活用中の帯域については、推進会議で後者が模索されてきた。推進会議の答申や総務省の取りまとめで具体的に書き込まれたのは、2018年9月末に放送を終了する放送大学学園の跡地や、現在帯域が使われていないV-High帯域についてであり、現在使用中の地上放送帯域については、「更なる有効利用に向けた技術的調査の実施」と言及されるにとどまった。

2018年上半期の議論の途中までは、地上放送用帯域の大幅削減が議論の射程に入り、“帯域取り上げ”と捉えられてもおかしくない文言も流布していたことを考えると、この“落ち着き所”は放送事業者にとっては大勝利であるといえよう。しかし、今後は地上4Kをどのような方法で行うのかを考えていくという重い課題が待ち受けている。放送波で行うのか、通信で行うのか、両方活用するのか、そして、現在提供中の2K放送の今後をどうするのか。これらの判断が下せなければ、放送用帯域の有効利用策の根本は見えてこないからである。

2020年には5Gが開始され、IoTサービスが一層進展する中、周波数がひっ迫する状況が更に進むことは想像に難くない。こうした中、放送事業者にこれまで以上の“圧力”がかかってくる可能性は否定できないだろう。

ナショナル・ミニマム

推進会議が地上放送用帯域の有効利用に躍起になったのは、この周波数が通信サービス等にも利用しやすいニーズの高い帯域であることが背景にある。こうした“経済的合理性”先行の議論に対し、地上放送事業者に帯域を割り当てる必然性、つまり事業者の社会的役割を確認し、それを前提に未来像を検討するという“社会的重要性”先行で議論を進めたのが総務省の議論であったと筆者は理解している。その議論の象徴ともいえるキーワードが、総務省の取りまとめで示された「ナショナル・ミニマム」というキーワードである。これは、憲法25条に基づき全国民に対して保障する「健康で文化的な最低限度の生活」水準と同義である。取りまとめでは、「地上放送は、現行法制の下で、信頼される基幹メディアとして、国民・視聴者に対するナショナル・ミニマムである情報提供機能を果たしており、引き続き、社会的役割が確実に果たされていくことが必要である」と記された。

この中で、特に力点が置かれていたのが「情報の信頼性」と「地域情報の発信」である。前者については、フェイクニュースや増大する災害への対応、そして言論機関としての議題提起機能と世論認知機能を十分に果たしていくことが求められた。放送事業者はこの要請に今後どう応えていくのか。

中でも言論機関としては、放送法4条、特に「公平原則」条項について事業者自身がどう考えるかが今後の論点となってくると思われる。3月に報じられた政権改革案には第4条を含めた放送特有の規制全ての撤廃が示されており、事業者は一律に反対の姿勢をとった。しかし2年前の2016年には全く逆のベクトルでこの規制が大きな話題となっていたことは記憶に新しい。高市早苗総務大臣(当時)が、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合には電波法に基づき電波の停止を命じる可能性に言及し、事業者の表現の自由を巡る議論となっていたのである。第4条は制裁を伴う規定か、それとも放送事業者の倫理的な規定か、現在も総務省と放送事業者の見解は相違したままだ。

政権改革案報道“騒動”が終息した中で放送事業者自身がこの論点について改めて議論することは“寝た子を起こしかねない”との批判もあるだろう。しかし、こうした論点についても恐れず向き合い、真摯な議論を国民に見せていくことで初めて、ナショナル・ミニマムを担い得る言論機関として、国民の信頼を得ていけるのではないだろうか。

経営基盤強化

ナショナル・ミニマムのもう一つの要素、「地域情報の発信」の担い手と位置づけられているのは民放ローカル局である。総務省の取りまとめでは「ローカル局による地域に根差した番組が可能な限り多く提供されるような環境づくりが必要である」としている。

ただ一言でローカル局といっても、その地域の経済状況、置局の状況などで、置かれる事業環境は全国122社(民放は127局体制。キー局5局を除く)で大きく異なる。こうした事業環境の違いは、当然のことながら、それぞれの局の番組制作の実態にも表れる。各社の自社制作比率を見ると、在阪広域局は30%強、在名広域局と北海道は20%前後制作している一方で、10%に満たない局も半数程度あり、中には5%程度という局も複数存在する。

もちろん事業環境が厳しいからといって、その全てが自社制作を怠っているわけではない。コンテンツ販売や他事業等による放送外収入に取り組みながら、コストのかかる自社制作枠を維持している局も多い。とはいえ、これだけ事業環境が異なるローカル局を一括りで論じるのにはやはり無理がある。

推進会議の答申では「ローカル局が地方の情報発信機能を担い続けるためには、キー局との縦系列だけではなく、県域内と県域外の横系列での連携も必要である」とした上で、「経営基盤強化のための規制や促進の在り方、免許の在り方」の検討が総務省に求められた。総務省の諸課題検では11月から分科会を設けて議論が開始される予定である。

これまで総務省は、放送事業者の経営基盤強化のために様々な施策を打ち出してきた。ハード・ソフト分離の選択も、放送エリアが隣接する局同士であれば7局まで合併できるという制度もあるが、実際に活用されたことはない。こうした中、今後ローカル局側が求める可能性のある、もしくは総務省が準備する可能性のある新たな制度としては何が考えられるのか。これまで施策の前提としてきた“多様性・多元性・地域性”の変更にも踏み込むのか。今後の議論を注視したい。

NHK改革

NHKは2015年に「NHKビジョン2015-2020」を公表して以降、これからは公共メディアとして「情報の社会的基盤」の役割を果たしていきたい、と繰り返し発言している。常時同時配信はその重要な要素である。この社会的基盤というキーワードは、これまで論じてきたナショナル・ミニマムと重なり合う。

7月13日、約半年ぶりに開催された諸課題検(親会)で、これまでNHKが制度改正を要望し続けていた「常時同時配信を実施することについては、国民・視聴者の理解が得られることを前提に、一定の合理性、妥当性がある」とされ、総務省は「制度整備等の対応について具体的な検討を行うべき」との文言が示された。諸課題検が開始した2015年11月から約3年、常時同時配信についてはようやく実施への道筋が見えてきたといえよう。

ただ、その実施については以前から「業務・受信料・経営」の“三位一体”改革の中で検討されていくことが不可欠とされており、取りまとめでは更に、「受信料の体系・水準等の在り方の見直しを進める」、つまり受信料値下げも視野に入れる等の具体的な“条件”が書き加えられた。

その“条件”に応える形で、NHKは9月27日の諸課題検(親会)で、受信料水準については次期経営計画を策定する約2年後までの間に具体的に検討するとの報告を行った。しかしNHKのこの発言に対しては、民放連から「より具体的に踏み込んだ内容のものをお示しいただきたい」、小林史明政務官(当時)から「常時同時配信とずれることなく年限を示して方針、結論を」と注文がついた。更に10月9日には石原進NHK経営委員長が、現行の経営計画の期間内での値下げの可能性を示唆し、上田良一会長は10月12日の会見で、受信料の水準・体系について「中期的な収支の見通しを精査した上で、いまの経営計画の還元策に加えて、受信料の値下げを実施したい」、値下げのあり方や規模、時期は「年末までに結論を得て公表」できるよう経営委員会や執行部の議論を急ぐとした。結局、諸課題検での発言内容を大きく修正し、前倒しを迫られた形となった。

2017年末に受信料徴収に関する最高裁判決でNHKが勝訴して以降、受信料収入が増加するNHKに対する目線はより厳しいものになっている。NHKは年内にどのような結論を示すのか。NHKにとっては大きな正念場である。

もう一つ、NHKに示された重い“条件”が、「放送番組の配信等についてサービスやインフラなどの面において、他事業者と出来る限りの連携・協力を行う」という項目である。これについては次項以降触れていく。

共通プラットフォーム

現在民放は、個社の配信サービスで競い合いながらも、共通プラットフォーム化への歩みも進めている。ラジオでは同時配信サービスのradiko、テレビでは広告付き無料見逃し配信のポータルTVerである。

radikoについては、NHKは2017年10月から実験という形で参加し、引き続きそれを継続していく方向である。TVerについてはこれまでも民放連会長が繰り返しNHKに参加を呼びかけてきた経緯がある。NHKは現在、見逃し配信はNHKオンデマンド(以下、NOD)において有料で提供しているが、総務省の取りまとめでは、「常時同時配信と併せて、一定期間の見逃し配信を提供することは、一定の合理性がある」と示された。そのため今後、NODのあり方と共にTVerへの参加も検討項目として挙がってくることになるだろう。

その際、NHK側の大きな関心は、TVerがどのような方向性のプラットフォームを志向していくのかである。見逃しだけでなく同時配信についても提供を考えていくのか、ローカル局への対応をどう考えていくのか、各有料配信サービスへの送客の仕掛けも視野に入れていくのか等々である。もちろんTVer側にとっても、NHKが今後配信においてどのような方向性を志向していくのかの理解がなければ、共通プラットフォーム全体の設計も見えてこない。このことはプラットフォームだけでなく、配信サーバーや、ユーザーに最も近い配信拠点から効率的に配信する仕組みであるCDNといった配信基盤の構築についても同様である。この分野においてもNHKに対する期待は大きいが、そこになぜ受信料を使うのか、当然であるが、国民に納得できる説明をしていかなければならない。

2018年上半期の議論を受けて、NHKと民放在京キー局の間では、どのような連携のあり方が望ましいのか、事業者間の議論が開始されている。両者が利害調整を超えて、いかにビジョンを共有できる議論ができるかが問われているといえよう。

将来の伝送ネットワーク

NHKと民放の連携のあり方を考えていくのは配信分野だけではない。放送の高度化、地上4K化をどのように進めていくのかについては、配信と同じか、もしくはそれ以上に重要な論点である。総務省の取りまとめには今回、「地上4Kの実施の是非及び実施する場合の課題の整理、周波数資源の確保方策も視野に入れたスケジュールの明確化」という文言が記された。これまで総務省は地上4Kについて具体的な言及はほとんど行ってこなかったため、今回“是非”という文言が入ったことの意味は重い。しかし、是か非かという議論は極めて困難である。是、つまり実施する場合には、高額な設備投資を伴い、非、つまり実施しない場合には、通信の回線を活用する、いわば究極的なハード・ソフト分離の議論となる。そして、そもそも「放送」とは何か、という定義そのものの整理も必要となる。総務省の取りまとめでは、「当面は放送波による伝送を中心としつつ、将来的には、放送サービスの様々なニーズの多様化に応じて、FTTH、5G、クラウド等の多様なインフラを用いた、柔軟かつ強靭な放送ネットワークの構築・運用が将来的に求められる」という文言も記された。

10月から、総務省の下で放送、通信インフラ、クラウド等の関係者からなる連絡協議会が開始している。通信・放送にまたがる技術的課題の解決に向けた議論を行うとしているが、このテーマは技術の議論に留まらない放送のありかたそのもの議論にもつながっていくものである。その議論は、今後どこで行われるのだろうか。

おわりに

以上、2018年上半期の議論の動向と、その議論において提示された論点を整理してきた。放送の未来像を巡る論点は極めて多岐にわたり、複雑に絡み合っているが、2018年後半期以降、それぞれの論点を正面から扱う新たな議論の場が作られていることは注目に値したい。これらの論点を統合し、その関係性を含めて解きほぐしながら放送の未来像を議論する場として、総務省の諸課題検はどう機能していくのか、そしてそれぞれの放送事業者は、どこまで相対的に自身の役割を認識して議論に臨んでいくのか。引き続き取材していきたい。

村上圭子

NHK放送文化研究所 メディア研究部 研究主幹

1992年NHK入局。報道局でディレクターとして『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』等を担当後、ラジオセンターを経て2010年から現職。

通信・放送融合時代のテレビ・放送の今後のありかた、災害情報から見る新たな情報環境と社会、政策意思決定プロセスや課題解決における新たな公共空間のあり方とメディアの役割について取材・研究。

主な著書・論文:

『これからのテレビを巡る動向を整理する~Vol.10』(「放送研究と調査」NHK放送文化研究所 2017年7月)

『これからの“放送”はどこに向かうのか~Vol.2』(「放送研究と調査」NHK放送文化研究所 2018年10月)

『公共政策形成と世論の新たなステージ~東日本大震災以後のエネルギー・環境政策を題材に~』(「放送メディア研究13 世論を巡る困難」 NHK放送文化研究所 2016)

『災害ビッグデータ活用の今後』(「都市計画306」 日本都市計画学会 2013)