第21回 JAMCOオンライン国際シンポジウム

2013年3月14日~9月15日

津波防災とアジアの放送局

[討議1]減災のためのメディアの役割と課題:インド洋大津波

はじめに

2011年3月11日に発生した東日本大震災は死者・行方不明者が1.9万人にのぼるという日本にとって未曾有の大災害をもたらした。物的な損失もさることながら、人的被害をもっと減じる策はあったはずであり、さらに言えば1人の犠牲者も出さないだけの警戒と避難にもっと尽力すべきだったと大いに悔やまれる。亡くなられた方のご冥福を祈り、被害にあわれた方にお見舞い申し上げる。

東日本大震災から歴史的に一番近い類似の大災害がインド洋大津波であった。千年に一度しか起きないなどと言われる、海底を震源とする大地震を伴う大津波が僅か6年3ヶ月のインターバルを置いてアジア地域で立て続けに発生した。1.9万人の犠牲者を「少ない」と判断するつもりは全くないが、インド洋大津波の教訓が東日本大震災で生かされたために救われた生命があることには否定の余地がないだろう。先例から学ぶことによって、われわれは減災できたのである。(*1)

インド洋大津波の死者・行方不明者は23万人にものぼる。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げる。地震の強さ、津波到達までの時間、津波の高さなどは東日本大震災と類似している。地域によっては地震から津波まで東日本大震災より長い時間があったほどだ。発生日時もインド洋は現地時間の日曜の朝8時、東日本は金曜の午後3時と、ともに自然光による視界が開けており、多くの人々が起きている時間帯でもあった。気象も晴れで、吹雪や台風などの他の自然災害は伴っていなかった。そのような状況下で、なぜ23万人もの犠牲者が出てしまったのだろうか。テレビ、ラジオなどのマスメディアは減災に対してどのような措置を採るべきだったのだろうか、そしてなぜ採れなかったのだろうか。

この小論では、タイ、インドネシア、スリランカから本シンポジウムに提出されたリポートをふまえて、マスメディアが人的被害を減じるために役割を果たせなかった理由を5つの項目に分けて整理するとともに、今後の災害報道において乗り越えるべき課題を提示する。

(*1) たとえば片田(2012)によると、子供たちは学校教育のなかで「地震の後は津波に警戒」と教えられ、そのときインド洋大津波の映像を繰り返し視聴した。大きな揺れを感じると反射的にその映像が脳裏に浮かび、自主的に高台に避難する行動につながったという。

減災のための前提条件

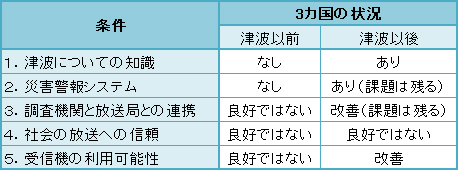

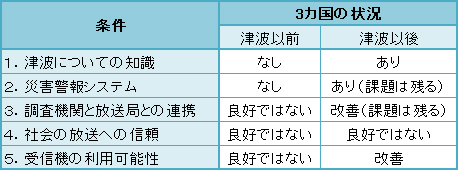

自然災害による被害を減じるためにマスメディアが果たすことのできる役割は大いにある。しかし実際に役割を果たすためには、いくつかの条件が整っていなければならないだろう。表1にはカントリー・レポート等から抽出した諸条件を列挙し、3カ国の状況を記載した。表に示したように、これらいずれの項目も日本においてはすでに整えられている前提条件であり、万全とまでは言えないとしてもかなり良好な状態と言えるだろう。3カ国でも津波後に改善されてはいるものの、なお課題は残っている。しかしマスメディアの存在や社会的使命は国によって異なり、国や調査機関との間の情報伝達の密度や、人々のマスメディアに対する信頼性も一様ではない。

そこで以下では、これらの項目についてインド洋大津波が発生した時点とその後の両方の時点から、改めて検討してみよう。

津波についての知識

津波は沿岸到達前に予知・予想できる自然現象である。しかし津波そのものの知識や、海底地震のあとで津波が来襲する可能性があることを知らなければ、被災地の人々もマスメディアもそれに気付くことができない。本シンポジウムのスリランカ・レポート、タイ・レポートのいずれも、そもそも「高潮と津波の違いを国民の99%が知らない」(Asees 2013)、「津波が何であるか知らなかった」(Nitsmer 2013)と説明している。インドネシアについては本シンポジウムのNdoluレポートには明示的に書かれていなかったが、林(2010;308)には、「この地域を最後に津波が襲ったのは1907年であり、それ以降は(中略)津波発生時に人びとは津波に関する知識を持っていなかった」と述べている。その結果、初期には地震との関連さえ認識されることがなく、タイのプーケット内陸部には「ビーチ沿いで大洪水が起こったらしい」という情報が当日の午前中まで流れていたという(林(2010;142))。

津波という自然現象を知っている人でさえ、「インド洋に津波は来ない」という伝説を信じていたと言うことだが、「津波」という言葉がなかったにせよ、津波を警戒する古くからの言い伝えは存在していた。たとえばAsees(2013)はスリランカについて、地元の複数の言い伝えのなかに津波が来たことが記述されているとし、田中(2013;75)は、タイの海洋民族MOKEN族の間には「急に海が干上がったら丘に上がるように」という言い伝えがあると言う。しかし実際には小さな津波第1波のあと海に引き波が押し寄せたとき、人々はそれを津波と認識しないばかりか、急速に海が干上がって魚が取り残されている状況を見に行く人や魚を取りに行く人が現れた(*2)。津波に対する無知が犠牲者を生むそもそもの要因であることは疑いない。

インド洋大津波と東日本大震災が発生したことにより、2005年以降マスメディアにアクセスできる状態にある世界中の人々が「津波」の発生原因とその破壊力について多少なりとも知識を得たことだろう。大災害の記憶は時間とともに風化していくのが常であるが、災害報道を担うと自認するマスメディアにおいてはその報道を通じて、人々の記憶を更新させる役割を演じてもらうことが課題である。

(*2) 引き波は、タイでは午前9:30にカオラックで100メートル、プーケットで500-1000メートルもの長さだった(Nitsmer 2013)。インドネシアではアチェ州西岸のロックガー村で200メートル、プロ村で2000メートルという証言がある(林2010;237-239)。その時間は明らかにされていないが、地震に驚いて自宅を出て近くの喫茶店に行った人の話としてレポートされているので、少なくとも地震後20分は経過していたと推察される。

災害警報システム

東南アジアには火山の噴火、旱魃、水害、高潮などの自然災害が頻発している。それらは早期に避難を呼びかけることで減災が可能になる災害である。それにもかかわらず、少なくとも津波に関しては警報システムが存在しなかったと、Asees(2013)、Nitsmer(2013)はレポートしている。

インド洋大津波のあと、被災した各国は災害警報システムを構築した。米国商務省が運営する太平洋津波警報センター(PTWC)や津波多発国である日本のシステムが参考にされたことは言うまでもない。

しかし、その後の災害を通じて、システムにはなお課題が残っていることが田中(2013)の現地調査から浮き彫りになっている。たとえば2012年4月11日にアチェ沖を震源とする地震が再び発生したとき、BKMG(インドネシア気象気候地球物理庁)は地震発生から5分以内に国内に向けて地震・津波情報を発表した。商業放送局は警報発令から早いところで1分16秒後から警報を伝えたが、アチェ市に設置された津波サイレンのなかにはすぐに鳴らなかったもの、全く鳴らなかったものがあった。その原因には人為的なミスも機材の故障もある(田中2013;50-57)。

タイでもインド洋大津波の後、国家災害警報センターが設立された。タイ北部での大洪水はその後の2011年8月に始まり、10月から11月にかけて洪水のピークを迎えた。田中(2013;61-70)によると、このとき警報発令が遅れた理由は、雨量データ、水位データなどが個別の政府機関によって収集されており、それらを総合して事前に対策を取る機関が存在せず、しかも各当局は警報を発令する責任を自覚していなかったことにある。国家災害警報センターも津波対策を最優先としていたため、洪水で十分な機能を発揮できなかったという。

調査機関と放送局の連携

先述の災害警報システムは単独で機能するものではない。とりわけ重要な役割が期待されているのがマスメディアを含むメディアである。マスメディアにはそもそも、広域から情報を収集する能力と、入手した情報を検証したうえで、即座に広域に発信する能力が備わっている。政府などの災害対策機関が存在すれば、そうした機関からの情報を正確かつ迅速に伝達することができる。しかしスリランカについて、Asees(2013)は津波警報システムがなかったために、放送局が果たせる役割も少なかったことを惜しんでいる(*3)。

タイについて、Nitsmer (2013)は当日の現地時間午前9:30時点で津波警報は出されていなかったが、FM100 (ラジオ)が何らかの手段で津波についての情報を入手したのであろう、最初に津波について報じたとしている。ただしその放送域はバンコク周辺であり、被災地に届いたわけではない。また、プーケットのテレビ放送局Channel 11も津波の直後に津波についてのニュースを放送したという。

インドネシアについて、Ndolu (2013)は公共ラジオ放送RRIの初動の速さを評価している。と言っても発生から24時間以内に現地レポートを開始したということであり、それはインドネシアのメディアとして最速であったということであり、津波直前はおろか、直後にも放送がなされたわけではなかった。テレビについてはニュース専門チャンネルであるMETRO TVが大津波後1ヶ月間に渡ってサテライト・ニュース・ギャザリングを行ったとレポートしている(*4)。同氏はまた、インド洋大津波をきっかけに発展したコミュニティ・ラジオの役割にも言及している。ただし、マスメディアが広域からの情報収集にも長けているのに対し、コミュニティ・ラジオがいかに調査機関と連携し、対象地域の減災のための情報を収集するかが課題であろう。

報道の遅れを補うのが、近年アジア各地でも普及が進んでいるパーソナルメディアである。しかし緊急時には通信トラフィックが輻輳し、つながりにくい状態が続くことは日本においても常に経験している。インド洋大津波ではマスメディアによる情報収集にも支障を来たした。マスメディアとパーソナルメディアの最適な役割分担を見出し、その方向に人々を誘導することが今後の課題である。

(*3) 政府と連携し、忠実に報道することには反論もある。田中(2012;66-67)は、2011年のタイ大洪水において、政府自身が不確実な防災対策しか持ち得ないなかで国営放送局NBTが政府の公式見解を忠実に伝えたことが、かえって情報の信頼性を損ねたと述べている。そのため、信頼できる情報にこだわったタイの公共放送PBSのほうがより信頼を得たという。

(*4) ただし商業放送局であるがゆえに生じる報道姿勢の様々な問題点を同氏は批判している。

社会の放送への信頼

日本人ならば、地震を感じればテレビをつけ、とりわけNHKにチャンネルを合わせるというのが典型的な行動になっているだろう。間もなく画面には震源地やマグニチュードとともに、「津波の心配はありません」というお決まりのテロップが流れる。また自然災害全般への備えという意味では、人々は日頃から1日1回は天気予報に接し、台風や豪雪など予想される自然災害が居住地域に接近しているときはより頻繁に天気予報を視聴する。放送局も災害が予想される場合には「早目に帰宅したほうが良い」などと視聴者に対して具体的な行動の指示まで行う。

しかしアジア諸国では様々な理由から放送局と視聴者の間にこのような関係が醸成されていなかった。放送局自身の使命感、情報収集・分析・発信能力、そして人々のマスメディア情報への関心や視聴習慣などが揃って初めて、マスメディアが減災のために機能するのである。

そもそも2004年時点では、インドネシアでは放送局が防災情報を提供するという役割が規定されておらず(2006年に通達)、タイでは2007年に制定された災害防止減災法にさえ、放送局の役割が明記されていない(田中2013;53,65)。このような状況下でマスメディアが国民の減災を使命として担おうとするならば、ジャーナリストがその社会的役割を自覚することと、マスメディアが減災のために時間と予算を割くことが必要となる。情報収集のネットワークや分析能力を培うことにはコストがかかる。

インドネシアは公共放送ラジオRRIが一定の役割を果たしたことはNdolu(2013)がリポートしているが、公共放送テレビTVRIはそもそも視聴率がきわめて低く、取材力も十分ではなかった(田中2013;51-53)。そうなると災害報道の担い手としてニュース専門チャンネルであるMETRO TVや TVONEに期待がかかってくるが、商業放送としての限界がある。タイでは国営放送局も存在するが公共放送局タイPBSが役割を自覚しつつあることが田中(2013;65)によってレポートされている。

マスメディアが警告を発したとしても、それが人々を避難行動へと向かわせるとは限らない。というのは、大石(2006;33)によると「送り手が明確な意図を持ってメッセージを受け手に伝え、そのメッセージに接触した受け手が自らの意見・態度・行動を変化させるか否か」は社会心理学の分野では「説得研究」という課題でもあるからである。大石(2006;106-107)はまた、「いろいろな観念はラジオや印刷物からオピニオン・リーダーに流れ、彼らからフォロワーに流れていく」というカッツ=ラザーズフェルドの理論も紹介している。

実際に、田中(2013;60)によると、2007年インドネシア・ジャワ島の火山噴火時には、火山の番人のいう「まだ大丈夫」とのことばを信じて地域に留まり続けた住民が被災した。さらに田中(2013;57)によると、2012年のアチェ地震でも避難行動を起こすに当たって人々が情報を入手したルートとして、近所の人が50%を占め、テレビ・ラジオは僅か11%と、津波サイレン(15-20%)より少なく、個人の電話やSMS(10%)と同程度に過ぎなかったのである。日本のように「何かあったらすぐテレビ」という状況にはなっていないのである。

受信機の利用可能性

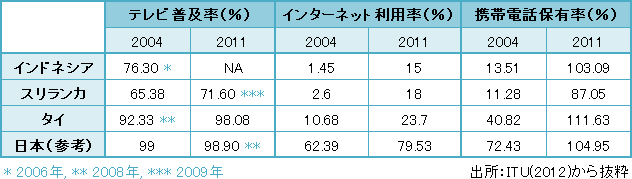

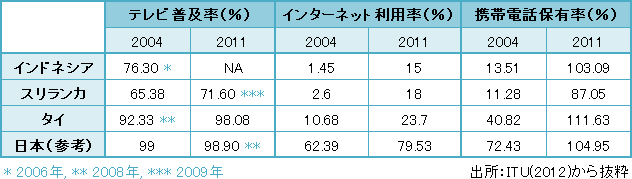

これまで余り言及されなかった点が受信機の利用可能性である。ITU(2012)によると、表2に示すように被災した国々ではテレビ普及率が100%ではない。情報入手の手段としてテレビに代替しうるのがインターネット、携帯電話とラジオであろう。表2に見るようにインターネットの利用者はテレビより限られており、携帯電話は2004年時点ではまだ低い保有率であったがその後急速に伸びた(*5)。先述のとおり、マスメディアとパーソナルメディアの効果的な組み合わせが減災につながるだろう。

これらの地域での電力の不安定性なども考慮すれば、被災可能性のある地域で人々が常時テレビ放送を視聴する環境にあるとは限らない(*6)。そして津波が来襲すれば電力供給が途絶する。

この点ラジオは電力や電池がなくても手動で動かせるものもあり、価格も手ごろである。そこで減災のためにマスメディアが果たす役割として、受け手、送り手ともにラジオの活用も見直したい。そのためには日頃からラジオを視聴する習慣と、ラジオからの情報に対して信頼性を醸成する必要があるだろう。パーソナルメディアの普及に伴い、ラジオ接触率が低下してきている昨今において、人々を再びラジオ視聴に向かわせることは挑戦的な課題である。

(*5) ITU統計にはラジオ普及率のデータがない。

(*6) 沿岸の貧困漁村におけるテレビ受像機の保有率はここに示された全国平均値より低いと考えるのが妥当であろう。たとえばYamao(2006)が2004年にフィリピン・パナイ島東岸の漁村地域で実施した調査(筆者も参加)によると、テレビの保有率は56.2%、冷蔵庫は21.3%で、しかも、「あるにはあるが故障中」という回答も少なくなかった。

引用文献

2011年3月11日に発生した東日本大震災は死者・行方不明者が1.9万人にのぼるという日本にとって未曾有の大災害をもたらした。物的な損失もさることながら、人的被害をもっと減じる策はあったはずであり、さらに言えば1人の犠牲者も出さないだけの警戒と避難にもっと尽力すべきだったと大いに悔やまれる。亡くなられた方のご冥福を祈り、被害にあわれた方にお見舞い申し上げる。

東日本大震災から歴史的に一番近い類似の大災害がインド洋大津波であった。千年に一度しか起きないなどと言われる、海底を震源とする大地震を伴う大津波が僅か6年3ヶ月のインターバルを置いてアジア地域で立て続けに発生した。1.9万人の犠牲者を「少ない」と判断するつもりは全くないが、インド洋大津波の教訓が東日本大震災で生かされたために救われた生命があることには否定の余地がないだろう。先例から学ぶことによって、われわれは減災できたのである。(*1)

インド洋大津波の死者・行方不明者は23万人にものぼる。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げる。地震の強さ、津波到達までの時間、津波の高さなどは東日本大震災と類似している。地域によっては地震から津波まで東日本大震災より長い時間があったほどだ。発生日時もインド洋は現地時間の日曜の朝8時、東日本は金曜の午後3時と、ともに自然光による視界が開けており、多くの人々が起きている時間帯でもあった。気象も晴れで、吹雪や台風などの他の自然災害は伴っていなかった。そのような状況下で、なぜ23万人もの犠牲者が出てしまったのだろうか。テレビ、ラジオなどのマスメディアは減災に対してどのような措置を採るべきだったのだろうか、そしてなぜ採れなかったのだろうか。

この小論では、タイ、インドネシア、スリランカから本シンポジウムに提出されたリポートをふまえて、マスメディアが人的被害を減じるために役割を果たせなかった理由を5つの項目に分けて整理するとともに、今後の災害報道において乗り越えるべき課題を提示する。

(*1) たとえば片田(2012)によると、子供たちは学校教育のなかで「地震の後は津波に警戒」と教えられ、そのときインド洋大津波の映像を繰り返し視聴した。大きな揺れを感じると反射的にその映像が脳裏に浮かび、自主的に高台に避難する行動につながったという。

減災のための前提条件

自然災害による被害を減じるためにマスメディアが果たすことのできる役割は大いにある。しかし実際に役割を果たすためには、いくつかの条件が整っていなければならないだろう。表1にはカントリー・レポート等から抽出した諸条件を列挙し、3カ国の状況を記載した。表に示したように、これらいずれの項目も日本においてはすでに整えられている前提条件であり、万全とまでは言えないとしてもかなり良好な状態と言えるだろう。3カ国でも津波後に改善されてはいるものの、なお課題は残っている。しかしマスメディアの存在や社会的使命は国によって異なり、国や調査機関との間の情報伝達の密度や、人々のマスメディアに対する信頼性も一様ではない。

そこで以下では、これらの項目についてインド洋大津波が発生した時点とその後の両方の時点から、改めて検討してみよう。

表1 マスメディアが減災に寄与するための前提条件

津波についての知識

津波は沿岸到達前に予知・予想できる自然現象である。しかし津波そのものの知識や、海底地震のあとで津波が来襲する可能性があることを知らなければ、被災地の人々もマスメディアもそれに気付くことができない。本シンポジウムのスリランカ・レポート、タイ・レポートのいずれも、そもそも「高潮と津波の違いを国民の99%が知らない」(Asees 2013)、「津波が何であるか知らなかった」(Nitsmer 2013)と説明している。インドネシアについては本シンポジウムのNdoluレポートには明示的に書かれていなかったが、林(2010;308)には、「この地域を最後に津波が襲ったのは1907年であり、それ以降は(中略)津波発生時に人びとは津波に関する知識を持っていなかった」と述べている。その結果、初期には地震との関連さえ認識されることがなく、タイのプーケット内陸部には「ビーチ沿いで大洪水が起こったらしい」という情報が当日の午前中まで流れていたという(林(2010;142))。

津波という自然現象を知っている人でさえ、「インド洋に津波は来ない」という伝説を信じていたと言うことだが、「津波」という言葉がなかったにせよ、津波を警戒する古くからの言い伝えは存在していた。たとえばAsees(2013)はスリランカについて、地元の複数の言い伝えのなかに津波が来たことが記述されているとし、田中(2013;75)は、タイの海洋民族MOKEN族の間には「急に海が干上がったら丘に上がるように」という言い伝えがあると言う。しかし実際には小さな津波第1波のあと海に引き波が押し寄せたとき、人々はそれを津波と認識しないばかりか、急速に海が干上がって魚が取り残されている状況を見に行く人や魚を取りに行く人が現れた(*2)。津波に対する無知が犠牲者を生むそもそもの要因であることは疑いない。

インド洋大津波と東日本大震災が発生したことにより、2005年以降マスメディアにアクセスできる状態にある世界中の人々が「津波」の発生原因とその破壊力について多少なりとも知識を得たことだろう。大災害の記憶は時間とともに風化していくのが常であるが、災害報道を担うと自認するマスメディアにおいてはその報道を通じて、人々の記憶を更新させる役割を演じてもらうことが課題である。

(*2) 引き波は、タイでは午前9:30にカオラックで100メートル、プーケットで500-1000メートルもの長さだった(Nitsmer 2013)。インドネシアではアチェ州西岸のロックガー村で200メートル、プロ村で2000メートルという証言がある(林2010;237-239)。その時間は明らかにされていないが、地震に驚いて自宅を出て近くの喫茶店に行った人の話としてレポートされているので、少なくとも地震後20分は経過していたと推察される。

災害警報システム

東南アジアには火山の噴火、旱魃、水害、高潮などの自然災害が頻発している。それらは早期に避難を呼びかけることで減災が可能になる災害である。それにもかかわらず、少なくとも津波に関しては警報システムが存在しなかったと、Asees(2013)、Nitsmer(2013)はレポートしている。

インド洋大津波のあと、被災した各国は災害警報システムを構築した。米国商務省が運営する太平洋津波警報センター(PTWC)や津波多発国である日本のシステムが参考にされたことは言うまでもない。

しかし、その後の災害を通じて、システムにはなお課題が残っていることが田中(2013)の現地調査から浮き彫りになっている。たとえば2012年4月11日にアチェ沖を震源とする地震が再び発生したとき、BKMG(インドネシア気象気候地球物理庁)は地震発生から5分以内に国内に向けて地震・津波情報を発表した。商業放送局は警報発令から早いところで1分16秒後から警報を伝えたが、アチェ市に設置された津波サイレンのなかにはすぐに鳴らなかったもの、全く鳴らなかったものがあった。その原因には人為的なミスも機材の故障もある(田中2013;50-57)。

タイでもインド洋大津波の後、国家災害警報センターが設立された。タイ北部での大洪水はその後の2011年8月に始まり、10月から11月にかけて洪水のピークを迎えた。田中(2013;61-70)によると、このとき警報発令が遅れた理由は、雨量データ、水位データなどが個別の政府機関によって収集されており、それらを総合して事前に対策を取る機関が存在せず、しかも各当局は警報を発令する責任を自覚していなかったことにある。国家災害警報センターも津波対策を最優先としていたため、洪水で十分な機能を発揮できなかったという。

調査機関と放送局の連携

先述の災害警報システムは単独で機能するものではない。とりわけ重要な役割が期待されているのがマスメディアを含むメディアである。マスメディアにはそもそも、広域から情報を収集する能力と、入手した情報を検証したうえで、即座に広域に発信する能力が備わっている。政府などの災害対策機関が存在すれば、そうした機関からの情報を正確かつ迅速に伝達することができる。しかしスリランカについて、Asees(2013)は津波警報システムがなかったために、放送局が果たせる役割も少なかったことを惜しんでいる(*3)。

タイについて、Nitsmer (2013)は当日の現地時間午前9:30時点で津波警報は出されていなかったが、FM100 (ラジオ)が何らかの手段で津波についての情報を入手したのであろう、最初に津波について報じたとしている。ただしその放送域はバンコク周辺であり、被災地に届いたわけではない。また、プーケットのテレビ放送局Channel 11も津波の直後に津波についてのニュースを放送したという。

インドネシアについて、Ndolu (2013)は公共ラジオ放送RRIの初動の速さを評価している。と言っても発生から24時間以内に現地レポートを開始したということであり、それはインドネシアのメディアとして最速であったということであり、津波直前はおろか、直後にも放送がなされたわけではなかった。テレビについてはニュース専門チャンネルであるMETRO TVが大津波後1ヶ月間に渡ってサテライト・ニュース・ギャザリングを行ったとレポートしている(*4)。同氏はまた、インド洋大津波をきっかけに発展したコミュニティ・ラジオの役割にも言及している。ただし、マスメディアが広域からの情報収集にも長けているのに対し、コミュニティ・ラジオがいかに調査機関と連携し、対象地域の減災のための情報を収集するかが課題であろう。

報道の遅れを補うのが、近年アジア各地でも普及が進んでいるパーソナルメディアである。しかし緊急時には通信トラフィックが輻輳し、つながりにくい状態が続くことは日本においても常に経験している。インド洋大津波ではマスメディアによる情報収集にも支障を来たした。マスメディアとパーソナルメディアの最適な役割分担を見出し、その方向に人々を誘導することが今後の課題である。

(*3) 政府と連携し、忠実に報道することには反論もある。田中(2012;66-67)は、2011年のタイ大洪水において、政府自身が不確実な防災対策しか持ち得ないなかで国営放送局NBTが政府の公式見解を忠実に伝えたことが、かえって情報の信頼性を損ねたと述べている。そのため、信頼できる情報にこだわったタイの公共放送PBSのほうがより信頼を得たという。

(*4) ただし商業放送局であるがゆえに生じる報道姿勢の様々な問題点を同氏は批判している。

社会の放送への信頼

日本人ならば、地震を感じればテレビをつけ、とりわけNHKにチャンネルを合わせるというのが典型的な行動になっているだろう。間もなく画面には震源地やマグニチュードとともに、「津波の心配はありません」というお決まりのテロップが流れる。また自然災害全般への備えという意味では、人々は日頃から1日1回は天気予報に接し、台風や豪雪など予想される自然災害が居住地域に接近しているときはより頻繁に天気予報を視聴する。放送局も災害が予想される場合には「早目に帰宅したほうが良い」などと視聴者に対して具体的な行動の指示まで行う。

しかしアジア諸国では様々な理由から放送局と視聴者の間にこのような関係が醸成されていなかった。放送局自身の使命感、情報収集・分析・発信能力、そして人々のマスメディア情報への関心や視聴習慣などが揃って初めて、マスメディアが減災のために機能するのである。

そもそも2004年時点では、インドネシアでは放送局が防災情報を提供するという役割が規定されておらず(2006年に通達)、タイでは2007年に制定された災害防止減災法にさえ、放送局の役割が明記されていない(田中2013;53,65)。このような状況下でマスメディアが国民の減災を使命として担おうとするならば、ジャーナリストがその社会的役割を自覚することと、マスメディアが減災のために時間と予算を割くことが必要となる。情報収集のネットワークや分析能力を培うことにはコストがかかる。

インドネシアは公共放送ラジオRRIが一定の役割を果たしたことはNdolu(2013)がリポートしているが、公共放送テレビTVRIはそもそも視聴率がきわめて低く、取材力も十分ではなかった(田中2013;51-53)。そうなると災害報道の担い手としてニュース専門チャンネルであるMETRO TVや TVONEに期待がかかってくるが、商業放送としての限界がある。タイでは国営放送局も存在するが公共放送局タイPBSが役割を自覚しつつあることが田中(2013;65)によってレポートされている。

マスメディアが警告を発したとしても、それが人々を避難行動へと向かわせるとは限らない。というのは、大石(2006;33)によると「送り手が明確な意図を持ってメッセージを受け手に伝え、そのメッセージに接触した受け手が自らの意見・態度・行動を変化させるか否か」は社会心理学の分野では「説得研究」という課題でもあるからである。大石(2006;106-107)はまた、「いろいろな観念はラジオや印刷物からオピニオン・リーダーに流れ、彼らからフォロワーに流れていく」というカッツ=ラザーズフェルドの理論も紹介している。

実際に、田中(2013;60)によると、2007年インドネシア・ジャワ島の火山噴火時には、火山の番人のいう「まだ大丈夫」とのことばを信じて地域に留まり続けた住民が被災した。さらに田中(2013;57)によると、2012年のアチェ地震でも避難行動を起こすに当たって人々が情報を入手したルートとして、近所の人が50%を占め、テレビ・ラジオは僅か11%と、津波サイレン(15-20%)より少なく、個人の電話やSMS(10%)と同程度に過ぎなかったのである。日本のように「何かあったらすぐテレビ」という状況にはなっていないのである。

受信機の利用可能性

これまで余り言及されなかった点が受信機の利用可能性である。ITU(2012)によると、表2に示すように被災した国々ではテレビ普及率が100%ではない。情報入手の手段としてテレビに代替しうるのがインターネット、携帯電話とラジオであろう。表2に見るようにインターネットの利用者はテレビより限られており、携帯電話は2004年時点ではまだ低い保有率であったがその後急速に伸びた(*5)。先述のとおり、マスメディアとパーソナルメディアの効果的な組み合わせが減災につながるだろう。

表2 各国のテレビ普及率・インターネット利用者率・携帯電話保有率

これらの地域での電力の不安定性なども考慮すれば、被災可能性のある地域で人々が常時テレビ放送を視聴する環境にあるとは限らない(*6)。そして津波が来襲すれば電力供給が途絶する。

この点ラジオは電力や電池がなくても手動で動かせるものもあり、価格も手ごろである。そこで減災のためにマスメディアが果たす役割として、受け手、送り手ともにラジオの活用も見直したい。そのためには日頃からラジオを視聴する習慣と、ラジオからの情報に対して信頼性を醸成する必要があるだろう。パーソナルメディアの普及に伴い、ラジオ接触率が低下してきている昨今において、人々を再びラジオ視聴に向かわせることは挑戦的な課題である。

(*5) ITU統計にはラジオ普及率のデータがない。

(*6) 沿岸の貧困漁村におけるテレビ受像機の保有率はここに示された全国平均値より低いと考えるのが妥当であろう。たとえばYamao(2006)が2004年にフィリピン・パナイ島東岸の漁村地域で実施した調査(筆者も参加)によると、テレビの保有率は56.2%、冷蔵庫は21.3%で、しかも、「あるにはあるが故障中」という回答も少なくなかった。

引用文献

- 大石裕(2006)『コミュニケーション研究―社会の中のメディア(第2版)』慶応義塾大学出版会

- 片田敏孝、NHK取材班、釜石市教育委員会(2012)『みんなを守るいのちの授業―大つなみと釜石の子どもたち』NHK出版

- 田中孝宜(2013)「災害報道と国際協力~アジアにおける防災・減災分野の国際協力と放送局の役割」『NHK放送研究所年報2013』No.57, pp.41-85

- 林勲男(編著)(2010)『自然災害と復興支援(みんぱく実践人類学シリーズ9)』明石書店

- Asees, Mohamed Shareef (2013)「スリランカにおける津波対策」『第21回JAMCOオンライン国際シンポジウム』, https://www.jamco.or.jp/jp/symposium.

- Frederik, Ndolu (2013)「災害報道における放送局の役割-インドネシアの津波報道から得た教訓」『第21回JAMCOオンライン国際シンポジウム』, https://www.jamco.or.jp/jp/symposium.

- ITU(2012)”Yearbook of Statistics Telecommunication/ICT Indicators 2002-2011”

- Nitsmer, Supanee (2013)「タイにおける津波対策とメディアの役割」『第21回JAMCOオンライン国際シンポジウム』, https://www.jamco.or.jp/jp/symposium.

- Yamao, Masahiro(ed)(2006)”Progress Report of the Survey in Banate Bay Area” No.1(科学研究費報告書)

山下 東子

大東文化大学経済学部教授

1957年生まれ。

同志社大学経済学部卒業、シカゴ大学経済学修士、博士(学術)広島大学。

1995年より明海大学経済学部講師、助教授、教授を経て、2013年4月より現職。

放送・通信分野と水産分野の経済・産業分析を専門としており、近著に『魚の経済学(第2版)』日本評論社、2012年、「アジア太平洋地域の基幹産業をめぐる国際関係-漁業を中心にして(第5章)菅谷実(編著)『太平洋島嶼地域における情報通信政策と国際協力』慶応義塾大学出版会、2013年がある。